代码质量管理之工具篇

代码质量管理之工具篇

再完善的项目规范,如果没有合适的工具支撑,最终也只能沦为一纸空文。就像有了建筑图纸,还需要专业的施工设备才能盖起高楼大厦一样。

在实际开发中,我们经常会遇到这样的场景:团队制定了详细的代码规范,但因为缺少自动化检查工具,规范执行全靠开发者自觉,结果可想而知。所以说,工具不仅仅是效率的保证,更是规范落地的基石。

这篇文章会跟大家分享三个核心工具在代码质量管理中的实践经验:Git 负责版本管理和协作流程,IntelliJ IDEA 提供代码检查和开发支持,Jenkins 实现自动化构建和部署。让我们看看如何用好这些工具,真正把代码质量管起来。

# 一、Git:不只是版本控制

Git 作为分布式版本控制系统,早已成为开发团队的标配。但很多团队只是把它当成代码仓库,没有充分发挥它在质量管理中的作用。

# 1、选对工作流,事半功倍

选择合适的 Git 工作流就像选择合适的开发模式,直接影响团队的协作效率。让我详细介绍一下各种工作流的特点和适用场景:

# 1.1、中心化工作流(Centralized Workflow)

最简单直接的工作流,类似传统的 SVN 模式。所有人都在 master 分支上工作,适合 2-3 人的小团队或个人项目。

实际案例:一个创业团队的内部管理系统,只有两个开发者维护,他们直接在 master 分支提交代码,通过面对面沟通避免冲突。

# 1.2、功能分支工作流(Feature Branch Workflow)

这是目前最流行的工作流。每个功能或修复都在独立分支开发,完成后通过 Pull Request 合并回主分支。

最佳实践:

# 创建功能分支

git checkout -b feature/user-login

# 开发完成后推送

git push origin feature/user-login

# 发起 PR 进行代码审查

小贴士:对于信任度高的小团队,可以允许开发者在代码审查后自行合并,省去 PR 审批的环节。

# 1.3、Gitflow 工作流

适合有明确版本发布计划的项目。它定义了严格的分支模型:

master:生产环境代码develop:开发主线feature/*:功能开发release/*:版本发布准备hotfix/*:紧急修复

实践建议:如果你的项目有定期发版需求(比如每月一次),Gitflow 是个不错的选择。但如果是持续部署的项目,这个流程可能过于复杂。

# 1.4、分叉工作流(Forking Workflow)

开源项目的标配。每个贡献者都有自己的仓库副本,通过 PR 向主仓库贡献代码。这种方式最大程度保护了主仓库的稳定性。

选择建议:

- 个人项目:中心化工作流足够

- 3-10 人团队:功能分支工作流最实用

- 大型团队或多版本并行:

Gitflow更合适 - 开源项目:分叉工作流是唯一选择

# 2、处理合并冲突的正确姿势

合并冲突就像是代码世界的"交通事故",处理不当可能导致代码丢失。我见过太多因为草率处理冲突而导致功能丢失的案例,所以这里要特别强调一下。

# 2.1、冲突处理三步走

第一步:搞清楚状况 遇到冲突先别急着解决,先搞明白为什么会冲突。最好的做法是找到冲突代码的作者,当面或者通过即时通讯工具沟通清楚。

# 查看冲突文件

git status

# 查看具体的冲突内容

git diff

# 查看谁修改了这些代码

git blame <file>

第二步:选择合适的解决方式

- 自动合并:只有在你 100% 确定要保留哪边的代码时才用

- 手动合并:大多数情况下的最佳选择,可以精确控制每一行代码

第三步:善用合并工具 不同的工具适合不同的场景:

- 命令行:

git mergetool适合简单冲突 - TortoiseGit:Windows 平台的利器,三方对比界面非常直观

- Beyond Compare:专业的对比工具,处理复杂冲突的神器

- IDEA 内置工具:虽然功能强大,但界面不够直观,容易误操作

实战技巧:处理冲突前,先备份当前分支,这样万一操作失误还能恢复:

git branch backup-before-merge

# 3、rebase vs merge:永恒的话题

这两个命令的区别困扰了无数开发者。让我用最简单的方式说清楚:

# 3.1、黄金法则

记住这三条规则,你就不会出错:

个人分支 + 同步主线 = rebase

# 在你的 feature 分支上 git rebase main这样能保持提交历史的线性,看起来更清爽。

团队分支 = 永远不要 rebase 多人协作的分支使用

rebase会改写历史,导致其他人的本地仓库混乱。合并到主分支 = merge

# 将 feature 分支合并到 main git checkout main git merge feature/xxx --no-ff使用

--no-ff保留分支信息,方便后续追踪。

实际场景:

假设你在开发一个新功能,期间 main 分支更新了。你想同步最新代码:

- ✅ 正确做法:

git rebase main(如果是个人分支) - ❌ 错误做法:

git merge main(会产生不必要的合并提交)

但如果是团队共同开发的分支:

- ✅ 正确做法:

git merge main - ❌ 错误做法:

git rebase main(会给队友带来麻烦)

# 二、IDEA:让规范检查自动化

说到 Java 开发,IntelliJ IDEA 绝对是生产力神器。但很多开发者只用了它 30% 的功能,特别是在代码质量管理方面,IDEA 提供的检查功能简直是宝藏。

如果你还在用 Eclipse,强烈建议试试 IDEA,具体迁移指南可以参考:从Eclipse到IDEA

# 1、代码检查:让 IDEA 成为你的代码审查员

IDEA 的 Inspection 功能就像一个 24 小时在线的代码审查员,能实时发现代码中的问题。但问题来了,默认的检查项有几百个,哪些该开,哪些该关?

# 1.1、检查配置的艺术

在团队规范中,我们通常要求:

IDEA 中检查不允许关闭。【弹性:可以选择关闭某些检查,但要严格控制】

这个"严格控制"怎么理解?就是要建立一个团队共识的白名单。以下是我在实践中总结的可以关闭的检查项:

| 检查项 | 关闭原因 | 替代方案 |

|---|---|---|

Spring Core → 非建议的 field 注入 | 老项目大量使用 @Autowired | 新项目推荐构造器注入 |

Spring Core → Bean 自动装配不正确 | Mapper 接口无实现类误报 | 使用 @Repository 标注 |

| 拼写错误 | 中文拼音、专有名词太多 | 配置自定义词典 |

Ali-check → 不允许魔法值 | 某些场景 0、1、-1 可接受 | 复杂魔法值必须抽取常量 |

Ali-check → 复杂条件判断 | 简单的组合判断可以接受 | 超过 3 个条件必须抽取 |

Freemarker → 未解析的引用 | 动态模板难以静态分析 | 加强运行时测试 |

HTML → 表单无 label | 老项目 JSP 改造成本高 | 新项目必须符合规范 |

实践建议:把这个列表放在项目的 README 或者 Wiki 中,新人入职时作为环境配置的一部分。还可以导出 IDEA 的检查配置文件(.idea/inspectionProfiles),通过版本控制共享给整个团队。

# 2、后缀补全:小功能大作用

后缀补全(Postfix Completion)是 IDEA 的一个被严重低估的功能。掌握它能让你的编码速度提升一个档次。

# 2.1、内置的实用补全

IDEA 自带了很多实用的后缀补全,比如:

.if→ 快速生成 if 判断.for→ 快速生成 for 循环.nn→ 快速生成非空判断.null→ 快速生成空值判断

# 2.2、自定义补全提升效率

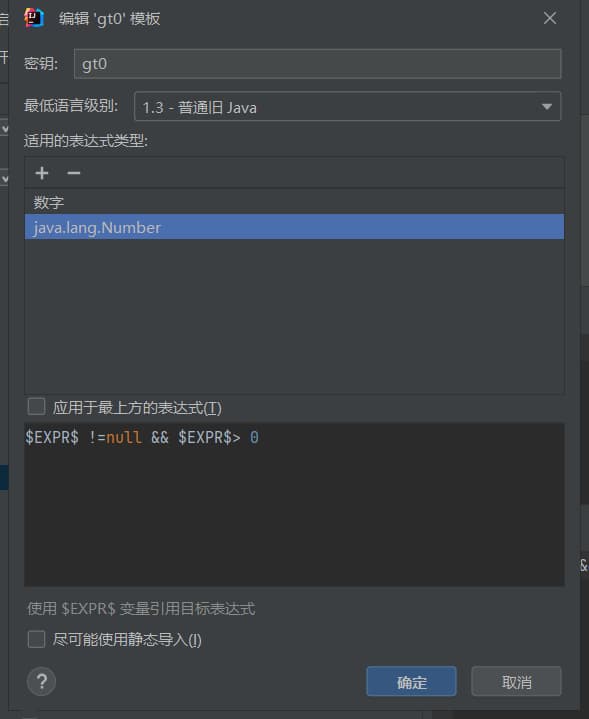

更强大的是,你可以根据项目需求自定义补全。举个实际例子,我们经常需要判断数字是否有效(非空且大于 0):

配置步骤:

- 打开 Settings → Editor → General → Postfix Completion

- 点击 + 号创建新模板

- 配置如下:

使用效果:

当你输入 num.positive 时:

会自动生成:num != null && num > 0

更多实用模板:

// 字符串非空判断

str.notBlank → StringUtils.isNotBlank(str)

// 集合非空判断

list.notEmpty → list != null && !list.isEmpty()

// 日志输出

obj.log → log.info("obj: {}", obj)

# 3、插件推荐:打造你的专属 IDE

IDEA 的插件生态非常丰富,选对插件能让开发效率翻倍。这里推荐一些经过实战检验的插件:

# 3.1、必装插件

| 插件名称 | 作用 | 使用场景 |

|---|---|---|

Alibaba Java Coding Guidelines | 阿里巴巴代码规范检查 | 实时检查代码是否符合阿里规范 |

google-java-format | Google 代码格式化 | 统一团队代码风格 |

Maven Helper | Maven 依赖分析 | 解决依赖冲突、查看依赖树 |

GenerateAllSetter | 快速生成 setter 调用 | 测试数据准备、对象转换 |

# 3.2、效率插件

| 插件名称 | 作用 | 使用技巧 |

|---|---|---|

Key Promoter X | 快捷键提示 | 帮你养成使用快捷键的习惯 |

Rainbow Brackets | 彩虹括号 | 多层嵌套代码更易读 |

GitToolBox | Git 增强 | 显示最后修改时间、自动 fetch |

Easy Doc | 文档注释生成 | 一键生成标准 JavaDoc |

# 3.3、进阶插件

如果你们公司有自己的基础框架,可以考虑开发自定义插件。比如:

- 自动生成框架特定的代码模板

- 提供框架 API 的智能提示

- 集成内部工具链

实战案例:某电商公司开发了自己的 RPC 框架插件,能够:

- 自动生成服务接口和实现类

- 提供服务调用的代码补全

- 检查服务版本兼容性

这类定制化插件能大幅提升团队的开发效率。

# 三、Jenkins:自动化质量守门员

Jenkins 作为持续集成的老牌工具,在代码质量管理中扮演着"守门员"的角色。它能自动执行构建、测试、部署,确保每次代码提交都符合质量标准。

# 1、核心插件配置

Jenkins 的强大在于它的插件生态。以下是构建质量管理体系必需的插件:

# 1.1、基础设施插件

SSL 插件 保证 Jenkins 服务的安全访问:

// Jenkins 配置示例

jenkins.model.Jenkins.instance.setSecurityRealm(securityRealm)

jenkins.model.Jenkins.instance.setAuthorizationStrategy(authorizationStrategy)

Role-based Authorization Strategy 实现精细的权限控制。比如:

- 开发人员:只能触发测试环境构建

- 测试人员:可以部署到 UAT 环境

- 运维人员:拥有生产环境部署权限

# 1.2、代码集成插件

GitLab Hook Plugin 实现代码提交自动触发构建:

// Jenkinsfile 示例

pipeline {

triggers {

gitlab(

triggerOnPush: true,

triggerOnMergeRequest: true,

branchFilterType: 'All'

)

}

}

Generic Webhook Trigger 支持更灵活的触发条件。实际应用场景:

- GitHub、Gitee 等其他代码托管平台

- 自建 Git 服务器

- 第三方系统事件触发

# 2、质量管理实战流程

让我分享一个完整的质量管理流程配置:

# 2.1、1: 代码提交触发

开发者推送代码到 feature 分支,自动触发以下流程:

pipeline {

agent any

stages {

stage('代码检查') {

steps {

// SonarQube 代码质量扫描

withSonarQubeEnv('sonarqube') {

sh 'mvn sonar:sonar'

}

// 等待质量门禁结果

timeout(time: 1, unit: 'HOURS') {

waitForQualityGate abortPipeline: true

}

}

}

stage('单元测试') {

steps {

sh 'mvn test'

junit '**/target/surefire-reports/*.xml'

}

}

stage('构建') {

when {

expression { currentBuild.result == null || currentBuild.result == 'SUCCESS' }

}

steps {

sh 'mvn clean package'

}

}

}

post {

failure {

// 发送钉钉/企业微信通知

dingTalk accessToken: 'xxx',

message: "构建失败: ${env.JOB_NAME} - ${env.BUILD_NUMBER}"

}

}

}

# 2.2、2: 合并请求检查

当开发者发起 Merge Request 时:

- 自动运行代码规范检查

- 执行单元测试和集成测试

- 生成代码覆盖率报告

- 只有所有检查通过才允许合并

# 2.3、3: 主分支部署

代码合并到 main 分支后:

- 自动部署到测试环境

- 运行自动化测试

- 生成质量报告

- 通知相关人员

# 3、实用技巧

- 使用 Pipeline as Code:把

Jenkinsfile放在代码仓库中,实现构建配置的版本管理 - 配置质量门禁:集成 SonarQube,设置代码质量红线

- 并行执行任务:利用 Jenkins 的并行功能,缩短构建时间

- 合理使用缓存:配置 Maven、npm 等依赖缓存,提升构建速度

# 四、工具协同:1+1+1>3

单独使用这些工具只能解决局部问题,真正的威力在于它们的协同:

# 1、典型工作流

- 开发阶段:IDEA 实时检查 → 本地 Git 提交前检查

- 代码审查:Git PR/MR → Jenkins 自动化检查 → 人工审查

- 持续集成:Git 推送 → Jenkins 构建 → 质量报告 → 自动部署

# 2、最佳实践总结

- Git:选择合适的工作流,规范化分支管理

- IDEA:充分利用检查功能,统一团队开发环境

- Jenkins:自动化一切可以自动化的流程

记住,工具只是手段,目标是提升代码质量和团队效率。选择适合团队的工具组合,持续优化使用方式,才能真正发挥工具的价值。

# 五、总结

代码质量管理不是一蹴而就的事情,需要规范、工具、流程三者配合。本文介绍的 Git、IntelliJ IDEA、Jenkins 只是工具链的一部分,但掌握好这三个核心工具,已经能覆盖 80% 的质量管理场景。

关键在于:不要为了工具而工具,要根据团队实际情况,逐步引入和优化。今天介绍的每个实践都是从实际项目中总结出来的,希望能帮你少走弯路。

祝你变得更强!